Premessa

Qualche giorno fa ho riletto Il carcere, un romanzo di Cesare Pavese. La rilettura di quel breve testo, attraverso il quale Pavese «racconta l’anno che Stefano è costretto a passare al confino in un minuscolo paesino del sud Italia, tra l’inattività forzata, il mare, l’osteria del paese e la seducente luminosità della noia», mi ha riportato alla mente alcuni ricordi che da tempo non frequentavo e che ora trascrivo. Probabilmente, per farci i conti.

In gita

In terza superiore visitammo Torino e alcuni luoghi intorno a quella splendida città tra cui Santo Stefano Belbo, in provincia di Cuneo. Era il 2005, o forse il 2006. Non avevo compiuto sedici anni in ogni caso. Ero già appassionato ai libri, alle storie che spesso trasformavo nella realtà per evitare di guardare quella che mi vedeva protagonista.

Il nostro viaggio d’istruzione (leggi “gita”) prevedeva una visita a Santo Stefano Belbo poiché lì, nel 1908, era nato Cesare Pavese – uno scrittore che avevamo in parte trattato a lezione d’Italiano, in classe.

Mi ricordo benissimo l’arrivo in questo piccolo paese delle Langhe, caratterizzato da un paesaggio collinare sulle cui spalle, però, si stagliavano le Alpi innevate. Ho stampate nella mente alcune “fotografie” di quelle dolci discese e salite, piene di vitigni e casolari contadini. Uno sfondo che a intermittenza mi sembrava già di conoscere, perché simile alle zone dove sono cresciuto – soprattutto quelle che dalla minuscola Castel Ritaldi, dove abito, vanno verso Montefalco e Bevagna.

Un tempo uggioso e rigido aiutava a rendere quell’ambiente, al contempo, scostante eppure capace di stupirmi.

La piazzetta dove ci lasciò l’autobus non era molto lontana dalla Fondazione Cesare Pavese. Lì una guida, un giovane ragazzo, ci raccontò brevemente la vita e le opere di Cesare Pavese, mostrandoci la sede della Fondazione che ha lo scopo di mantenere attiva l’attenzione su un intellettuale e uno scrittore troppo spesso dimenticato nella nostra tradizione. Il ragazzo aveva confermato alcune delle cose che a lezione il nostro professore ci aveva descritto, come la marcata contrapposizione fra la città di Torino e le Langhe, che nelle opere di Pavese è possibile rintracciare in maniera evidentissima. Un modo sempre affascinante di declinare l’insofferenza.

Le Langhe; il suono di questo luogo mi genera ancora un brivido che non riesco bene a spiegarmi.

Avere a che fare col nulla

Cesare Pavese era un solitario, figlio di un cancelliere del tribunale di Torino, un ragazzo timido che tende spessissimo ad isolarsi nella lettura e in lunghe passeggiate attraverso i boschi e i sentieri delle colline cuneesi. Da un certo punto di vista, Pavese fu un fortunato: riuscì a studiare fino al liceo (il famoso «Liceo D’Azeglio» di Torino) e poi a laurearsi, nel 1930, a soli 22 anni.

Pavese ha avuto – forse anche in ragione di questo suo atteggiamento così riservato, e in un certo qual modo decadente – una vita difficile, tormentata dall’amore e dalla pressoché costante oscillazione del suo animo. Tutt’altro che uno stoico, Pavese si è sempre trovato costretto a badare alla sua melanconia, così come a una naturale predisposizione alla tristezza. O almeno, era questo il quadro che mi ero dipinto uscendo dalla Fondazione Cesare Pavese e leggendo poi alcuni dei suoi romanzi ma, soprattutto, il suo diario personale intitolato, magnificamente, Il mestiere di vivere.

Nel 1935 Pavese, innamorato di una donna impegnata nella lotta antifascista, fa giungere al suo indirizzo alcune lettere, le quali hanno invece come destinatario «la donna dalla voce rauca», come chiamerà egli stesso Tina Pizzardo. Il contenuto di quelle missive era però sottoposto a controllo, e Pavese (il quale non farà mai il nome dell’amata Tina) viene prima incarcerato e poi condannato a tre anni di confino a Brancaleone Calabro, dove arriva il 4 agosto 1935. Quell’esperienza straniante fu, per Cesare, la traccia che diede vita al suo primo romanzo, Il carcere. I tre anni di confino si limitarono a meno di uno, e nel marzo del 1936 Pavese torna in Piemonte scoprendo che Tina, nel frattempo, si è sposata con un altro uomo.

Il 15 marzo del 1936 troviamo solo due parole annotate sul suo diario: «Finito confino». Punto.

Nient’altro, Pavese lascia a quelle due sole parole il gravoso peso di ricordare ai curiosi che frugheranno fra le sue carte che il confino è finito, e che tuttavia lo strazio non ha fine. Un momento decisivo della sua vita viene descritto da due sole parole, quasi come il diario fungesse da semplice memo.

Ma c’è di più, perché quello di Tina rappresenta un altro grande abbandono dopo le morti premature di suo padre e sua madre; o meglio l’ennesimo abbandono che Pavese deve sopportare e che lo getta nuovamente nella più assoluta disperazione.

Contestualmente, la sua fama di scrittore e intellettuale cresce. Insieme a Giulio Einaudi lavora alla casa editrice dello struzzo, pubblica romanzi e raccolte di poesie che vengono apprezzate dagli intellettuali della sua città e non solo. Agli inizi degli anni ’40 si trasferisce infatti a Roma, dove un’altra donna – la giovane attrice americana Constance Dowling – prima lo fa innamorare e poi lo lascia, pressoché inspiegabilmente. In seguito a questo ennesimo strappo Pavese scrisse una delle più belle, fra le numerose, poesie della sua vita: Verrà la morte e avrà i tuoi occhi. (Qui recitata da uno sublime Vittorio Gassman.)

Il dolore è una costante di questa vita, si trasforma in noia come ne Il carcere, diventa disillusione in Verrà la morte, sarà devastazione ne La luna e i falò. «Il dolore è una cosa bestiale – scrive il 30 ottobre del 1940 nel suo diario – e feroce, banale e gratuita, naturale come l’aria. È impalpabile, sfugge a ogni presa e a ogni lotta; vive nel tempo, è la stessa cosa che il tempo».

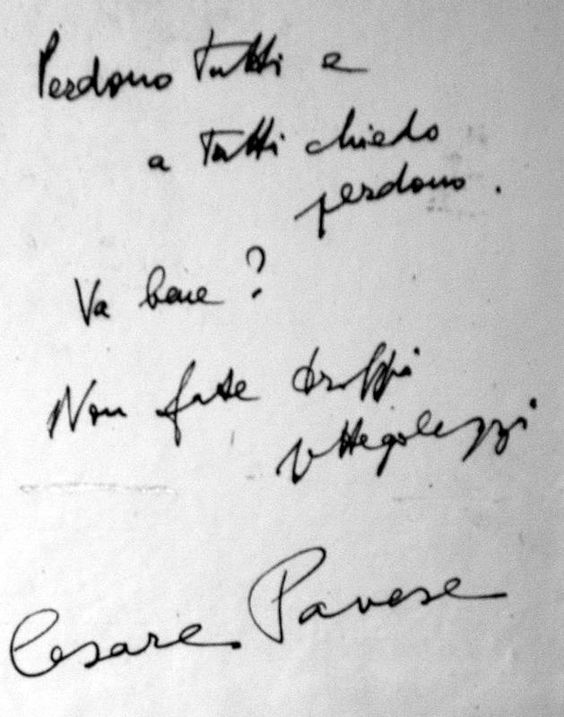

In una vetrina della Fondazione Cesare Pavese era contenuta – oltre agli occhiali, alla pipa e ad altri oggetti quotidiani appartenuti allo scrittore – la copia dei Dialoghi con Leucò che, nell’albergo Roma di Torino, fu ritrovata a fianco al corpo morto di Pavese. Sulla prima

e ad altri oggetti quotidiani appartenuti allo scrittore – la copia dei Dialoghi con Leucò che, nell’albergo Roma di Torino, fu ritrovata a fianco al corpo morto di Pavese. Sulla prima

pagina c’era scritto, con calligrafia corsiva e distribuita su tutto il foglio, «Perdono tutti e a tutti chiedo perdono. Va bene? Non fate troppi pettegolezzi». E la firma in calce: «Cesare Pavese». Il 27 agosto 1950, infatti, Pavese ingurgitò una grande quantità di barbiturici che posero fine alla sua tormentata vita.

Sapevo già che Pavese era morto suicida – ce lo aveva detto il nostro professore, raccontandoci anche dell’importante ruolo avuto da Pavese stesso nella traduzione di alcuni grandi romanzi americani, attraverso Einaudi. Io avevo appena scoperto l’Antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters, tradotto dall’allieva di Cesare Pavese e poetessa italiana Fernanda Pivano, e scorrevo quelle vite come si guarda in treno a un paesaggio che viaggia accanto al tuo finestrino.

Ora, però, avevo potuto constatare coi miei occhi che, qualche minuto prima di morire, le sue mani erano ancora capaci di scrivere, la sua mente lucida e i suoi occhi non ancora spenti. Ero colpito dentro, masticai moltissimo questa esperienza e lessi il suo diario, le sue lettere e i suoi romanzi – così come le sue poesie – sapendo che tutto sarebbe terminato in quell’atroce negazione dell’esistenza che è il suicidio.

La vita, nel bene o nel male

La sua vita era, per me, un tarlo, un insistente oggetto da osservare; la sua letteratura mi appariva sempre più il tentativo di estrarre un veleno dal proprio sangue. Eppure Cesare me lo immaginavo sempre scostante, nel tentativo di accendere con difficoltà la sua pipa, gli occhi caldi dietro le lenti e i capelli pettinati impeccabilmente, come a formare una barriera di compostezza e intimità.

Le foto che lo ritraggono ce lo mostrano sempre in giacca e cravatta, a volte con un classico impermeabile che fa molto cultura americana. Ma Cesare – come dimostra la sua vita – non è mai stato agganciato a nulla che fosse fuori di sé. La politica, i partiti, le ideologie, le mode, lo hanno al massimo sfiorato, non catturato.

Cesare Pavese è stato un uomo d’altri tempi calato dentro una realtà che non gli apparteneva. Non è possibile costringerlo all’interno diad alcuna vena letteraria dell’epoca, è completamente sganciato da ogni cliché e moda. Pavese – in verità – sembra un empirista romantico, capace di rimanere ai fatti e di farsi sconvolgere da loro. Quelle minuziose descrizioni, il lungo lavorio dell’animo umano, il continuo ripetere riflessioni stanche e tuttavia sempre nuove.

Tutto però, per me, andava a finire dentro quella camera dell’Hotel Roma. Quel gesto lo immaginavo come un immancabile telos verso cui Cesare aveva teso consapevolmente le sue azioni, le sue parole, i suoi sentimenti. Era impossibile pensare altrimenti per me che, ancora acerbo di filosofia, provavo a riflettere su ciò che leggevo – riparandomi così dentro gli ingorghi mentali che costruivo.

«La mia felicità sarebbe perfetta, se non fosse la fuggente angoscia di frugarne il segreto per ritrovarla domani e sempre. Ma forse confondo: la mia felicità sta in quest’angoscia. E ancora una volta mi ritorna la speranza che forse domani basterà il ricordo», scrive sul suo diario il 1 dicembre del 1937.

Il costante senso di inadeguatezza, mescolato alla contrapposta voglia di dire la propria, di esprimersi con le parole (e nel mio caso con la musica), era ciò che ritrovavo in quella storia di vita che tutto comprende. Uno strano senso di vicinanza e calda familiarità, un sentimento di comprensione che non cadeva nel pietismo, ma anzi considerava quelle vicende costantemente riproposte nella realtà, soprattutto nella mia.

Poi, però, un altro suicidio entrò di prepotenza nella mia vita, scuotendo inevitabilmente anche quelle della mia famiglia. E allora molto cambiò. Io sono sempre cambiato, pur rimanendo me stesso.

Ogni volta che rileggo Pavese – col quale continuo ad avere uno strano rapporto empatico – mi ricordo di quando credevo che tutto ciò che egli avesse scritto o pensato era in funzione della fine. La mia testa, nella quale nel frattempo si sono accasate altre idee, letture e paradigmi, non ha più alcuna voglia di pensare facilmente e allora squadra ancora di più ogni lemma, toglie la polvere ad ogni piega del linguaggio.

Rileggere Pavese, dunque, non è più per me uno srotolarsi nel letto caldo e accogliente della sua melanconia, ma è aprire voragini e guardarci dentro fino in fondo, slegare i nodi che tenevano ben saldo quell’ideale che avevo cominciato a costruire, in maniera un po’ romantica, sulla piazzetta di Santo Stefano Belbo, mentre salivamo verso la Fondazione Cesare Pavese.

Ora nel mio sguardo non c’è disincanto e puro raziocinio. No, c’è com-passione (nel senso originario di patire con) e comprensione. Leggo Pavese e tutto mi sembra tornare dentro la sua bolla nella quale non sai dividere cos’è finzione e cos’è realtà, cos’è inventato e cosa è davvero accaduto.

Ma io, nel frattempo, penso di aver capito che queste divisioni non hanno molta ragione di esistere, e che tutto accade nel momento in cui si manifesta, il resto è tutto un riscrivere, un creare di nuovo, senza che ciò abbia una fine prestabilita.

Tutto è aperto, anche le porte del carcere da cui Stefano può uscire e andarsene.

«Finito confino».

A sinistra il corpus di tutte le opere di Pavese. Einaudi, 1968.